日本遺産認定 STORY#079

日本遺産認定 STORY#079

2019年5月20日、島根県西部石見地域で根付いている大元神楽と石見神楽、

それらを構成する52の文化財が日本遺産に認定されました。

神々や鬼たちが躍動する神話の世界

〜石見地域で伝承される神楽〜

-KAGURA-

神々や鬼たちが躍動する神話の世界〜石見地域で伝承される神楽〜

-KAGURA-

島根県西部、石見地域一円に根付く神楽は、地域の伝統芸能でありながらも、時代の変化を受容し発展を続けてきた。その厳かさと華やかさは、人の心を惹きつけて離さない。神へささげる神楽を大切にしながら、現在は地域のイベントなどでも年間を通じて盛んに舞われ、週末になればどこからか神楽囃子が聞こえてくる。

島根県西部、石見地域一円に根付く神楽は、地域の老若男女、観る者を魅了する石見地域の神楽。それは古来より地域とともに歩み発展してきた、石見人が世界に誇る宝なのだ。

日本最古の伝統芸能 神楽

-KAGURA-

日本最古の伝統芸能 神楽

-KAGURA-

神々の国日本には、古来より全国の至る所で神楽が行われていました。神楽は、神を祀るために演じられる神事芸能を言いますが、その始まりは、「古事記」や「日本書紀」などに書かれている天岩戸(あめのいわと)に隠れた天照大神(あまてらすおおみかみ)を誘い出すために天鈿女命(あめのうずめのみこと)が神懸りをして舞ったものがはじまりであるといわれています。神楽は、我が国最古にして最長の芸能と言われています。

神楽は、宮中で行われる「御神楽(みかぐら)」と民間で行われれる「里神楽」に分類されます。大元神楽は神がかりを行う神事舞を行いますが、これも里神楽の一種です。地域の神職によって担われた神楽ですが、明治時代の敬神思想によって「神職演武禁止令」、「神がかり禁止令」が出され、衰退していきました。しかし、神楽が盛んだった中国地方では、一部の地域では大元神楽を密かに伝承し、また民間に渡った神楽は石見神楽として演劇として発展したことで、今も地域で盛んに舞われています。

大元神楽

-OOMOTO KAGURA-

大元神楽

-OOMOTO KAGURA-

【特徴】地域の神様をお招きする伝統的な神楽

- 国の重要無形民俗文化財に指定

- 古くからある大元信仰に由来

- 土着の民間信仰の農神に捧げる田楽系行事が原型

- 明治時代に禁じられた神職による神事舞を行う

- 神様をお招きし、神がかりによってお告げをいただく「託宣の儀」がある

- 伝統的な六調子が守られている

石見神楽

-IWAMI KAGURA-

石見神楽

-IWAMI KAGURA-

【特徴】エンターテインメント要素を持つ神楽

- 大元神楽が原型

- 明治時代の神職演武禁止令、神がかり禁止令によって民間人による民俗芸能として発展

- 豊富な演目と勇壮な八調子のリズム、派手な演武と演劇要素が高まり、今も発展を続けている

- 地域の秋の奉納神楽だけでなく、イベントや出張公演等エンターテインメント的な活動も行う

石見地域では神楽は日常にある

-KAGURA is a part of everyday life-

石見地域では神楽は日常にある

-KAGURA is a part of everyday life-

子どもの頃から日常にある

夕方、保育園に子どもを迎えに行くと、子どもたちが待つ部屋ではテレビでアンパンマンやNHKの子ども向け番組が流され、子どもたちが楽しそうに見ているというのが一般的ですが、石見地域では、石見神楽のDVDが流され、子どもたちが見様見真似でお囃子にあわせて神楽を舞い、意味が解らずとも口上(セリフ)を話します。

石見地域では、子どもが憧れるのは、仮面ライダーやプリキュアだけでなく、神楽で出てくる神々や鬼なのです。

いつでも、どこでも

休日に大型のショッピングモールに行くと催事場から神楽のお囃子が聞こえてきます。また、大型の公園や観光施設でも屋外舞台で神楽が舞われています。

石見地域では、かなりの頻度で神楽の舞台を目にし、耳にしますが、石見人は老若男女問わず、神楽のお囃子に引き寄せられ、ステージで舞われる石見神楽に見入ってしまいます。

1年に1回夜更かしが許される特別な日

地域の子どもたちが夜更かしを許される日。それは、年に一度、秋の時期に地域の神社で催される「奉納神楽」の日です。夕方頃から家族、親族、友人が集まり食事会をし、夜になると神社からお囃子が聞こえ始めます。お小遣いをもらって神社に行き、神楽殿で夜通し神楽を見ながら、屋台で買い物をし、神社で友達と遊びながら夜更かしをします。滅多にない夜更かしの興奮に激しい神楽の演武で気持ちが高まり、時には鬼に対する恐怖し、時には滑稽な演目で笑い、眠気と闘いながら神様と地域の皆とその時間を楽しみます。夜ふけに舞われる演目、大蛇を見て最高潮のクライマックスを迎えます。

特別な日の楽しさを胸に「また来年も来よう!」と家路につきます。

石見人の誇り「神楽」の担い手となる

-Become a player-

石見人の誇り「神楽」の担い手となる

-Become a player-

神楽の担い手

地域の中で神楽と共に育った住民や地域外からも神楽を魅力と感じた方が神楽の担い手となり地域の神楽を盛り上げています。現在、江津市では19の神楽社中が活動しています。

神楽を支える文化の担い手

石見神楽では、面、衣裳、蛇胴など様々な道具があります。地域に伝わる材料や伝統技法が今も地域にあり、それらを受け継ぐ職人が継続、発展する神楽を支えています。

神楽を支える地域の文化

-Local culture-

神楽を支える地域の文化

-Local culture-

大元神楽、石見神楽が今も石見地域に残るのは、神楽に関わる地域の産業や文化を継続し、発展し続けているからです。

日本遺産では、52の文化財が構成文化財として認定されています。

01. 石見神楽

| 指定等 | 未指定(無形民俗) |

| ストーリー | 石見地域で神職により伝えられていた神楽が明治以降に民衆に受け継がれた氏子神楽。石見地域一帯に伝わりその団体数は130を超える。 |

| 所在地 | 浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町 |

| 観光リンク |

02. 大元神楽

| 指定等 | 国指定無形民俗文化財 |

| ストーリー | 数年に一度の式年祭の日に執り行われる。一連の神事の中で託宣による神がかりが行われるところが一番の特徴。 |

| 所在地 | 江津市、川本町、美郷町、邑南町(邑智郡大元神楽伝承保存会) |

| 観光リンク |

03. 石見神楽面(長浜面・市木面)

| 指定等 | 島根県指定伝統工芸品 |

| ストーリー | 明治期には、氏子へ神楽が受け継がれ多くの団体が発生したため、量産可能な和紙で作られた面が普及した。邑南町の市木には、明治から昭和にかけて使用された面の型が現存している。 |

| 所在地 | 浜田市、大田市、江津市、邑南町 |

| 観光リンク |

04. 長浜人形

| 指定等 | 島根県指定伝統工芸品 |

| ストーリー | 江戸中期から始まったとされる伝統工芸品。土で作られた人形で、長浜人形制作の技法が石見神楽面(長浜面)の制作技法に応用されている。 |

| 所在地 | 浜田市、江津市 |

| 観光リンク |

05. 石見神楽蛇胴

| 指定等 | 島根県指定伝統工芸品 |

| ストーリー | 提灯から着想を得て浜田市の植田菊市氏により開発された。材料は竹と石州和紙のみで長さは約17mにも及ぶが驚くほど軽量。この蛇胴の発明をきっかけに「大蛇」が石見神楽における代表演目となる。 |

| 所在地 | 浜田市、江津市 |

| 観光リンク |

06. 石見神楽衣装(刺繍衣装)

| 指定等 | 島根県指定伝統工芸品 |

| ストーリー | 金糸・銀糸がふんだんに用いられた豪華絢爛な神楽衣裳。特に「生き物」といわれる立体的な刺繍は、衣裳の命とも言われている。 |

| 所在地 | 浜田市、江津市 |

| 観光リンク |

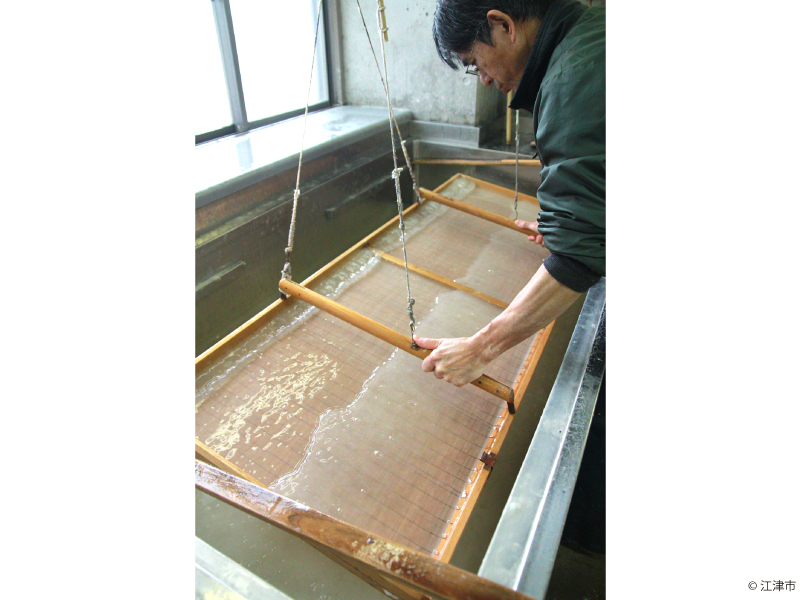

07. 勝地半紙

| 指定等 | 江津市指定無形民俗文化財 |

| ストーリー | 楮(こうぞ)が原料の強靭な紙質の和紙。大元神楽において幣等の道具に使用されている。 |

| 所在地 | 江津市 |

| 観光リンク |

08. 八戸大元神社のムクの木

| 指定等 | 江津市指定天然記念物 |

| ストーリー | 推定樹齢400 年の神木で、大元神楽の際には藁蛇(わらへび)を縛り付け託宣(たくせん)(大元神のお告げ)を受ける。 |

| 所在地 | 江津市 |

| 観光リンク |

09. 大元神楽伝承館

| 指定等 | 未指定(有形民俗) |

| ストーリー | 大元神楽の神楽面、幣などの採り物、演目「綱貫(つなぬき)」の模型の展示や、豊富な写真や映像により、大元神楽の歴史の深さや精神を伝える。また、著名な神楽研究者である牛尾三千夫(うしおみちお)、竹内幸夫(たけうちゆきお)資料一式が保管されており、神楽研究の上で重要な資料も閲覧できる。 |

| 所在地 | 江津市 |

| 観光リンク |

10. 市山八幡宮

| 指定等 | 未指定(建造物) |

| ストーリー | 『石見国神社記』に「市山村飯尾山鎮座八幡宮末社大元社」と記載される神社で、舞殿(まいどの)では6年に1度、大元神楽式年祭(おおもとかぐらしきねんさい)が執り行われる。社のすぐ裏にある杉の神木には、大元神楽の託綱(たくつな)(藁蛇わらへび)が巻かれる。 |

| 所在地 | 江津市 |

| 観光リンク |

11. 甑(こしき)

| 指定等 | 未指定(有形民俗) |

| ストーリー | 古来(明治時代頃)から現在に至るまで、勝地半紙の製作に使用されてきた巨大な楮蒸し器。神楽の演目「八岐大蛇」に出てくる「大蛇」の組み手で、とぐろを3 段に巻いた形が「こしき」と呼ばれている。 |

| 所在地 | 江津市 |

| 観光リンク |

12.角寿司(箱寿司・押し寿司)

| 指定等 | 未指定(無形民俗) |

| ストーリー | 地域の祝い事には欠かすことのできない石見の味。神社で行われる奉納神楽において振る舞われることもある。 |

| 所在地 | 浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町 |

| 観光リンク |